김순기는 1973년부터 비디오 작업을 한 우리나라의 1세대 여성 비디오아티스트라고 할 말한다. 특히 비디오, 멀티미디어 아트, 사진 등 다양한 작업을 통해 불교사상 및 노장사상과 비트겐슈타인의 언어철학 등을 접목시키며 삶과 예술에 대한 철학적 사유를 심층적으로 다루어 왔다. 이번 6월 1일까지 아트선재센터에서 열리는 ‘달, 어디에, 시장을 넘어서, 침묵’ 전시회는 그런 김순기 작가의 작품을 감상할 기회다.

우연성의 시각화

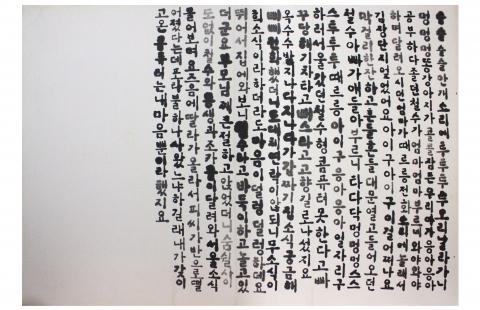

전시실 들어서면 처음으로 보는 작품은 ‘스스스투투투 오리 날라가면’와 ‘컴컴한 동쪽바다에’다. 한 쪽 벽면에 거대한 붓글씨를 써 놓은 느낌이다. 작가는 매일 노트에 쓴 글을 서예로 옮긴 이 작품은 동양 미학의 기본적 원리가 농축되어 있다. 먹의 농도에 대한 기술적 탐구가 이루어졌기 때문이다.

사실 김순기는 붓글씨를 하나의 ‘먹’ 장난으로 봤다. 작품을 자세히 보면 붓글씨 내용이 완성된 문장이 아니라 마치 아무 의미 없이 중얼거리는 말처럼 느껴지는 이유이다. 작가가 이렇게 표현한 이유는 전통적인 서예를 달변이라고 하면 자신의 서예를 말더듬이라고 여겼기 때문이다. 작품 역시 의도적으로 왼손을 썼다. 말더듬은 말을 못하는 것은 아니다. 작품 역시 붓글씨를 못 쓰는 것은 아니다. 단지 비뚤거릴 뿐이다. 이는 마치 말더듬이 의미 있는 말만 빼면 소리만 남는 것처럼 이 작품도 의미성을 빼면 언어 장난처럼 여겨진다. 결국 작가는 이 작품을 통해 “말하는 것이 무엇인지”에 대해 묻고 있는 셈이다.

다음 보이는 작품은 12점의 ‘달들’이다. 바늘구멍 사진기라고 부르는 핀홀 카메라로 촬영한 이 작품은 피사체가 엉성해 보인다. 마치 빛을 내는 벌레 같다. 검은 크레파스를 잔뜩 칠한 스케치북에 칼로 길죽하게 스케치한 것처럼 보이기도 한다. 이는 초점을 맞춰놓았지만 노출 시간동안 달이 움직이기 때문에 나타난 현상이다. 작가는 이미지를 완벽하게 재현하기 위해 무언가를 복잡하게 조작하지 않았다. 대신 작가는 이 작품을 통해 주어진 사건을 그냥 받아들이며 자유롭게 노니는 풍경의 우연성을 보여주고자 했다.

‘아이스 비디오 콘선트: 비데&오’는 작가가 지향하는 철학적 지향성이 그대로 담겨있는 작품이다. ‘비데(vide)’는 프랑스어로 비어있음을 뜻한다. 마찬가지로 ‘오(0)’는 빵점으로 비어있음을 의미한다. 여기에 보태어 ‘非(비): 0’으로 관람객들이 해석하도록 유도하기까지 한다. 이 작품을 보면 얼음으로 만든 텔레비전을 만들어 전시해놓고 그 모습을 보고 있는 관람객들을 담고 있다. 포인트는 그 얼음 텔레비전이 아니라 관람객들이다. 녹아 사라지는 그 모습도 순간이고, 그 녹는 모습을 보는 관람객들도 ‘찰나’를 보고 있다고 할 수 있다. 결국 작가는 이 작품을 통해 ‘당신이 보고 있는 것이 진짜 있는 형상인지 녹아 사라져 없는 것은 무언인지’를 되묻고 있다고 할 수 있다. 불교의 ‘색즉시공, 공즉시색’에 대한 질문이라고도 볼 수 있다. 지난 2003년 센세이션을 일으킨 작품이 ‘애주애주’이다. 개구리, 바다, 글자, 연꽃, 캐릭터 등의 모양들이 픽셀 느낌의 영상으로 계속 스쳐간다. 그런데 그 화면 가운데 한 여자가 한복을 입고 참선을 하고 있다. 이 영상의 주인공은 다름 아닌 승무 인간문화재인 이애주 씨로 작가의 친구이기도 하다. 뒷배경의 화면은 컴퓨터 프로그래밍을 이용해 무작위로 편집한 디지털 영상으로 당시만 해도 이런 시도가 없어서 이 작품이 세상에 선을 보이자 많은 관심이 집중됐다.

김순기,달들

이 작품에서는 편집의 순간을 쪼개는 시도가 이루어졌다. 때로는 인간의 눈 깜박이는 속도에 따라 화면의 편집되었을 정도인데, 이는 ‘시간 포착 가능성의 한계’에 대한 실험을 작품에 담았다고 볼 수 있다. 그러면 우리는 아주 짧은 시간 지나간 화면을 본 것일까. 안 본 것일까. 바로 작가가 말하고자 하는 포인트가 이것이다. 보는 것과 보지 않는 것에 대한 경계. 그것이 무엇인지 화두를 던지고 있는 작품이라고도 볼 수 있다.

‘대화 프로젝트’ 영상 선 보여

최근 김순기 작가는 철학자들과 현대 사회와 자본, 예술의 의미에 대해 고민하는 ‘대화 프로젝트’를 하고 있는데, 이번 전시회에서도 이와 관련한 ‘낭시와의 대화’와 ‘데리다와의 대화’ 영상물을 볼 수 있다. 작가가 두 사람과의 대담한 내용을 카메라로 담아 전시한 이 영상물의 내용은 조금은 어렵기는 하다.

‘낭시와의 대화’에서 낭시는 “미술이 그 분야가 다양해지면서 실험과 경험과 주목하는 경향을 낳았다. 그런데 이런 현상으로 인해 오브제가 사라지고 내용이 없어지고 있다.”며 현대미술의 문제점을 진단하는 내용 등을 담고 있다.

해체학의 권위자인 데리다는 “요즘 예술작품도 쉽게 사고 접근할 수 있을 만큼 세계화됐다. 그 결과 작품 고유의 언어, 역사, 문화 등 특성을 시장이 없애버리는 경향이 생겼다.”며 “작가는 작품으로서 이런 문제에 책임을 져야한다. 구체적으로 시장을 거부하는 것이 아니라 자신의 조건에 맞도록 작품을 만들 때 책임을 구체화해야한다.”며 미술이 세계화에 따른 대안을 제시하는 인터뷰를 상영하고 있다.

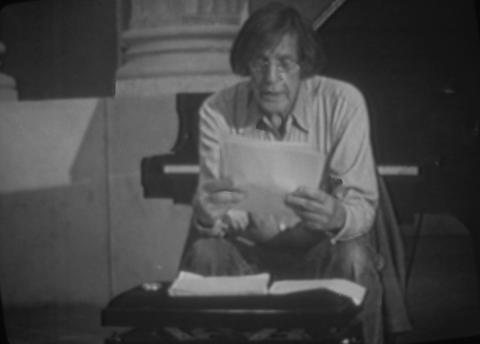

마지막 작품은 ‘존 케이지 – 빈 말 & 미라주 베르발’이다. 존 케이지 공연을 작가가 직접 촬영한 이 영상은 1986년 ‘비디오와 멀티미디어 / 김순기와 초청작가들’에서 공연했을 때 모습이다. 사실 존 케이즈는 동양철학에 밝았던 인물이다. 이날 공연에서 존 케이지는 헨리 데이빗 소로우의 글에서 단어와 문장을 임의로 선택해 주역에 맞춰 웅얼거리는 듯하기도 하고 노래를 부르기도 하는듯하게 읽었는데, 이번 전시회의 ‘빈 말’ 영상이 이때 모습이다.

반면 ‘미라쥬 베르빌’은 마르셀 뒤샹의 편지에 선택한 단어와 문장으로 만들어진 노래이다. 작가는 이 두 영상을 텔레비전 두 대에 나눠 설치해 놨다. 관람객들은 마치 이중창을 하는 듯한 존 케이지의 공연을 감상할 수 있다.

김연희 객원기자

May 2014

Seoul

No comments:

Post a Comment