o 일 시: 2014. 6. 5. ~ 2014. 10. 5.

o 장 소: 국립현대미술관 과천관 제3전시실

◇ 소장품을 통해 만나보는 동시대 미술과 디자인 예술 전

- 국립현대미술관 소장품 중 29명 작가, 대표작 45점 전시

◇ 국립현대미술관 과천관, ‘제3전시실, 디자인 상설전시실’서 선보여

- 6월 5일부터 디자인 상설전시실서 선보이는 두 번째 디자인기획전

국립현대미술관 과천관(관장 정형민)은 6월 5일부터 10월 5일까지 디자인 기획전《사물학-디자인과 예술》을 개최한다. 《사물학-디자인과 예술》은 세상에 존재하는 사물들, 그리고 그 사물들과 관련을 맺은 동시대 시각 예술 영역들을 소장품을 통해 살펴보는 전시이다. 회화, 조각, 뉴미디어, 공예, 디자인 등 서로 다른 장르의 작품을 ‘사물학’의 관점에서 재구성했다.

이번 전시는 ‘사물학’이라는 주제로 표현한 동시대 작가와 디자이너의 다양한 작품들을 공간 디자인을 더해 연출했다. 이를 통해 작품들을 다각도에서 바라보게 하고 현대미술 관람의 새로운 시각을 경험하게 한다. 예술품으로 불리는 디자인 사물과 디자인적인 방법론으로 만들어진 예술품으로 예술과 디자인 사이의 모호한 경계를 넘나드는 동시대 미술의 흐름을 읽을 수 있는 기획전이다.

전시장은 5개의 공간으로 구성된다.

디자인적 방법론을 수용하고 다른 장르와의 협업을 보여주는 section 1 유토피아와 디스토피아, 무엇이 사물을 예술로 만드는가의 질문을 던지는 section 2 사물의 언어로 말하기, 사물들이 뒤섞이며 자유롭게 소통하는 집단의 공간인 section 3 조망하는 사물들, 예술과 디자인의 경계를 흐리게 하는 시대감각 section 4 기능적으로 변모하는 조각과 미술로 변모하는 가구,

사물의 디지털화되고 공유가 가능해지는 3D 제작기법 section 5 신세기 가내공업사로 나뉜다.

5개의 공간 흐름을 통해, 예술이라는 언어로 세상을 관찰하는 예술가와 디자이너들이 어떻게 사물을 바라보고 있는지, 일상에서 마주하게 되는 사물과 그것들을 둘러싼 새로운 시선과 태도에 대해 생각하는 시간이 될 것이다.

국립현대미술관 과천관은 현대미술의 폭넓은 장르의 전시를 선보이고자 디자인 상설전시실을 마련하고 미술관에서는 쉽게 접할 수 없는 디자인 기획전을 선보이고 있다. 11월부터는 동시대 디자인을 중심으로 사물에 대해 집중적으로 탐구하는《사물학-디자인과 예술》2부 전시가 예정되어 있다.

https://www.mmca.go.kr/pr/employmentDetail.do?bdCId=201406050004343&menuId=&searchBmCid=200903020000015

상품을 예술이라고 생각해본 적 있나요?

국립현대미술관 과천관 <사물학- 디자인과 예술>전 후기

한창 삼성 갤럭시 S2가 유행하던 시절, 내 첫 스마트폰은 지금은 한국에서 철수한 대만기업 HTC의 제품이었다. 다른 회사 제품에 비해 값이 저렴했던 것도 그 회사 제품을 사용한 이유라면 이유였겠지만, 갤럭시 S2보다 두 배는 무거운 그 스마트폰을 굳이 2년이나 들고 다닌 건 순전히 예뻐서였다. 공산품이 처음 보급될 때 그것들은 성능에 의해 그 우위가 판가름 지어져왔다. 그러나 공산품의 기능이 점차 상향평준화 되면서부터, 기능과는 전혀 무관한, 이것이 예술적인 가치를 갖는가 하는 문제가 부각되기 시작했다. 그리고 지금, 이런 일상의 사물을 판단하는 사람들의 기준은 이전과는 판이하게 달라져있다.

오는 2014년 10월 5일까지 국립현대미술관 과천관에서 진행되는 <사물학 – 디자인과 예술> 전은 전시 제목 그대로 사물과 예술의 관계에 관한 이야기를 다룬다. 전시가 열시는 제 3전시실로 들어서면 오른쪽으로 어디선가 본 듯한 작품이 눈에 들어온다.

| |

| Mathieu Mercier - <드럼과 베이스 Drum & Base> | |

Mathieu Mercier의 '드럼과 베이스 Drum & Base'란 이름의 작품은, 흡사 화가 피에트 몬드리안(Piet Mondrian)의 대표작 '빨강, 파랑, 노랑의 구성'을 입체로 옮겨놓은 듯하다. 하지만 사물을 오직 선과 면이란 극단적인 형태로까지 단순화했던 몬드리안과 달리 이 작품은 신기하게도 랜턴, 컵, 서랍과 같은 일상용품을 선반 위에 적절히 배치하는 것만으로 몬드리안의 작품과 완벽하게 같은 효과를 낸다. 그렇다면 지금 내 방 안에 굴러다니는 잡동사니들도 예술이 될 수 있다는 건가? | |

| |

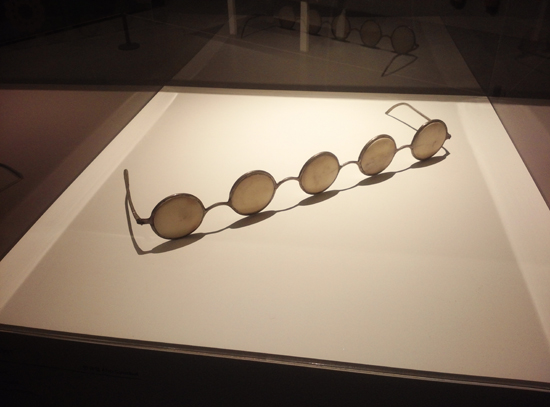

| 안규철 - <안경 Glasses> | |

이 문제는 1917년 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)이 소변기를 가져다 전시회에 출품하면서 본격적으로 제기되었다. 그리고 지금에 이르러서는, 일상에서 쓰이는 사물을 통해 우리가 평소에 미처 발견하지 못한 무언가를 제시하는 방법은 예술의 한 범주로서 아주 널리 사용되고 있다. 이번 전시에서 볼 수 있는 안규철의 '안경 Glasses'은 알이 다섯 개 있는 안경이라는 점을 제외하면 우리가 쉽게 볼 수 있는 안경과 큰 차이점을 발견하기 어렵다. 하지만 알이 다섯 개라는 점이 자꾸 뭔가가 켕기게 만든다. 그 때문에 "이 안경이 실제로 시판되었던 건가?", "혹시 옛날에 실제로 쓰이던 것일까"하는 얼토당토않은 의문을 계속 품지 않을 수가 없다. 이런 시점이 되면 이미 안경이란 '사물'은 사라지고 안경이란 '예술'만이 남는다.

| |

| 김범 - <라디오 모양의 다리미, 다리미 모양의 주전자, 주전자 모양의 라디오> | |

김범의 '라디오 모양의 다리미, 다리미 모양의 주전자, 주전자 모양의 라디오'는 사물을 단순히 그대로 이용하지 않고, 보다 발칙한 시도를 한다. 평소 전시 안내문을 잘 읽지 않고 전시 관람을 즐기는 나는 솔직히 이 작품이 다리미, 주전자, 라디오를 그냥 늘어놓은 작품이라고만 생각했었다. 그런데 나중에 안내문을 읽으니 외형만 그럴 뿐, 실제로는 서로의 기능이 뒤바꿔져 있는 작품이었다. 즉 라디오는 실제로 다리미, 다리미는 주전자, 주전자는 라디오였던 것. "뭐야 이거, 그런 거였어?" 하는 허무함과 동시에 그 말이 정말인지를 확인하기 위해 내가 작품을 다시 한 번 뜯어보는 그 순간, 이 사물들도 어느덧 예술이 된다.

이곳 전시장 한쪽에 여러 의자들이 전시된 부스가 있다. 가시가 달린 의자, 가로등이 달린 의자, 미니멀리즘의 기법에 따라 제작된 의자 등등 다양한 의자들이 이곳에 놓여있다. 그런데 이 중 몇 개는 디자이너가 '디자인'한 작품들이고, 나머지는 예술가가 제작한 '미술' 작품이란다. 판매를 목적으로 제작된 작품과 순수 예술을 목적으로 제작된 작품. 그런데 막상 이들을 늘어놓고 보니 무엇이 무엇인지 좀처럼 구분이 가지 않는다. 이처럼 상품이 예술로서의 가치를 인정받은 이래, 상품은 줄곧 예술의 영역을 잠식해왔다. 특히 이번 전시에서도 볼 수 있는 도날드 저드(Donald Judd)의 미니멀리즘이 60년대 이후 모든 예술과 산업을 막론하고 모든 분야에서 대세가 되면서 예술과 상품의 경계는 완벽하게 사라졌다.

기능을 위한 모든 장치를 배제하고 곡선적인 형태를 극단적으로 강조한 선반들. 물 흐르듯 유려한 선을 가진 디자이너 김상훈의 'Phenomena' 시리즈는 사물의 기하학적인 형태를 추구하는 미니멀리즘 그 자체이다. 이것은 분명히 가구로서 제작되었지만, 동시에 상품 이상의 아름다움을 갖고 있다. 반대로 양혜규는 자신의 작품 '비非 - 접힐 수 없는 것들'에 빨래 건조대를 이용한다. 그는 빨래 건조대를 접힐 수 없도록 의도적으로 가공하여, 그것의 기능을 상실시킴으로서 평범한 사물을 특별한 것, 즉 예술로 만든다. 잠시 생각해보면 두 작가의 작품 모두 기본은 상품에서 출발한다. 김상훈은 '예술성을 강조'함으로서 예술적인 상품을 만들었고, 앙혜규는 상품의 '기능을 삭제'함으로서 상품으로 예술을 만들었다. 둘 사이에 차이가 있나? 오늘날 상품과 예술의 경계는 바로 이런 식이다.

| |

| 양혜규 - <비非 - 접힐 수 없는 것들> | |

얼마 전 3D프린터를 주제로 한 프레젠테이션을 본 적이 있다. 이것을 이용하면 사람의 장기처럼 복잡한 것도 만들어 낸 수 있다고 한다. 바로 그 3D프린터가 이번 전시의 마지막 섹션 주제이다. 혹자는 이것을 가리켜 판도라의 상자가 열리는 것이라고까지 이야기한다. <사물학 – 디자인과 예술> 전은 이 전지전능한 생산 수단이 개인에게 주어졌을 때 올 미래가 무엇인지에 관해 묻는다. 누구나 예술적인 것을 만들어낼 수 있을 때 그것은 유토피아가 될까 아니면 디스토피아가 될까? 관람을 마치고 나오는 길에 목이 타서 음료수를 두 병 샀다. 한 병은 깔끔하고 날렵한 아주 예쁜 병, 다른 하나는 울퉁불퉁한 못 생긴 병. 어느 것이 더 예술적인가. 정작 마셔야 할 음료수는 아니 마시고 길 한복판에 서서 병 두 개를 비교하고 앉아있는 자신한테 실소가 터진다. 그래도 사람은 아는 만큼 보인다고들 하지 않던가. 주변에 있는 모든 사물이 한순간에 달리보이는 기분, 그리 나쁘지는 않다.

No comments:

Post a Comment